L'art et la conscience

"L’Arbre du Prince" de Torgny Lindgren

3 1/2 étoiles

Actes Sud, 2001, 223 pages, isbn 2742733043

(traduit du Suédois par Marc de Gouvenain et Lena Grumbach)

Dix nouvelles à peine individualisées – rien ne les distingue qu’un simple numéro d’ordre – forment le corps de ce livre que l’on hésite à qualifier de "recueil", tant il donne l’impression d’un ensemble cohérent et indivisible. Pourtant, Torgny Lindgren balade allègrement son lecteur entre les lieux et les époques - de Paris (XIXème siècle) aux temps bibliques, de Vienne au Västerbotten, région natale de l’auteur -, entre le monde des artistes et celui de paysans aux pieds bien enracinés dans leur terroir. Et, si forte que soit cette impression de cohésion, elle échappe longtemps à toute rationalisation.

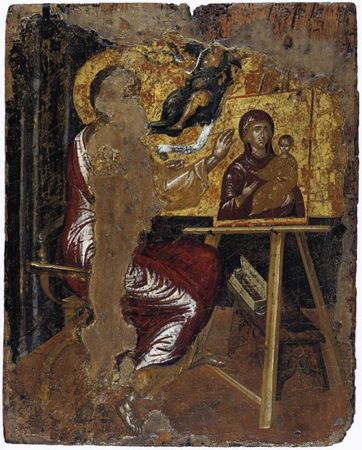

On passe ici sans coup férir du récit de la suite de coïncidences improbables qui relièrent la petite mélodie tristounette que fredonnait l’ara du peintre Jakob Emil Schindler au "Chant de la Terre" de son gendre, Gustav Mahler – réflexion sur le cheminement tortueux conduisant à la naissance d’une oeuvre – à une évocation pleine de vie des paysages du nord de la Suède. On retrouve d’ailleurs Alma Schindler-Mahler un peu plus tard, sous la plume acérée de Thomas Mann. On rencontre au détour d’un chemin Lot et sa femme, métamorphosée en statue de sel, puis un peintre anonyme dans la Suède médiévale, si dévoué à son art qu’il se laissa consumer par ses exigences. Et on croise à plusieurs reprises un écrivain qui pourrait être – ou pas – Torgny Lindgren lui-même, aux prises avec ses doutes et ses interrogations lancinantes sur son métier: "Ecrire sur ceux qui sont encore vivants est impossible, tu le sais. Même écrire sur les morts reste terriblement difficile. On les sort de leur repos, on les revêt à nouveau de chair et de peau, on les oblige à revenir comme s’ils n’avaient pas droit à leur sommeil. C’est la raison pour laquelle, dans une correspondance aussi privée que celle-ci, on doit se demander: Quels droits ai-je vraiment quand j’écris ?" (p. 53)

Gamla Huset, la vieille maison à Waldemarsudde (Cliché Fée Carabine)

Sans doute faut-il attendre l’ultime nouvelle, récit malicieux d’une escapade du prince Eugen Bernadotte loin de la cour de Stockholm et de sa propriété de Waldemarsudde pour enfin voir traduit en mots articulés le fil rouge évanescent qui relie entre eux les différents récits dont la suite forme "L’Arbre du Prince": "Tout art doit avoir un sens, dit le prince Eugen. Ce n’est pas à l’observateur d’inventer le sens, il doit être inclus dans l’oeuvre. Etre artiste, en fin de compte et fondamentalement, n’est rien d’autre que toute une vie de chasse aux sens, activité qui d’une certaine manière ressemble à la recherche du sens que l’on mène dans l’existence ordinaire, quoique d’une manière plus passionnée et plus intense. L’intention ultime est probablement d’augmenter la richesse du monde d’une conscience clairement formée de plus, d’une conscience qui a un nom. Et, ce faisant, l’artiste diminue ou limite sa propre précarité dans l’existence." (p. 197) Peut-on au fond, et en dépit des réserves, des doutes et du questionnement qui se sont fait jour au fil de ces nouvelles, rendre plus bel hommage au rôle de l’art et à ses rapports avec la vie?

Extrait:

"Le véritable motif du portrait de Mme Huot est constitué par la zone où le rideau vert suif de l’arrière-plan rencontre une lumière ocre-rouge indéfinissable, cette partie de la toile qui en fait ne représente rien et n’est tout simplement que de la couleur. Si on étudie très attentivement le tableau, on s’aperçoit même que la taille de l’ongle du pouce, où, sur le contour clair de l’un des pompons du rideau, une petite touche de jaune de chrome a été posée sur l’ocre-rouge." (p. 43)

D'autres livres de Torgny Lindgren, dans mon chapeau: "La Bible de Gustave Doré"

Et d'autres encore sur Lecture/Ecriture.

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F1%2F3%2F137165.jpg)